En torno al centenario de El Acorazado Potemkin

Por Edgar Martínez Zanabria

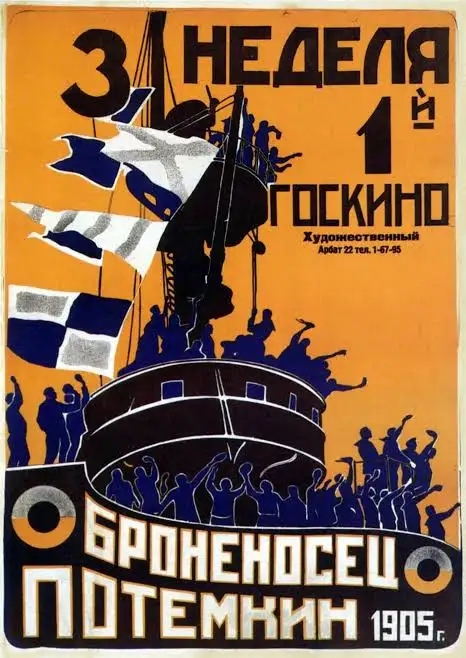

Inicialmente, el amotinamiento de los marineros del acorazado Potemkin no iba a ser más que una pequeña parte de todo un ambicioso filme que buscaba celebrar el vigésimo aniversario de las revueltas rusas de 1905, por lo que el encargo por parte del Goskinó (Comité Estatal de Cinematografía de la URSS) recayó en Sergei Mijáilovich Eisenstein (1898-1948).

Es así como, desde 1924, año en que se le hace tan titánica encomienda, inmediatamente empezó a trabajar en el guion con Nina Agadzhánova y, casi a la par, comenzó a filmar algunas escenas en Leningrado (las cuales parece ser se extraviaron) junto a Eduard Tissé y Gregory Alexandrov (quienes fueron también sus acompañantes de aventuras en México entre 1930 y 1932), emprendiendo una minuciosa y reflexiva preparación técnica que llegó a verse interrumpida varias veces debido al mal clima.

Sin embargo, al poco tiempo, Eisenstein se percató de que era mejor reducir la película al único episodio del navío, lo que se convirtió en un reto para el director pues estaba convencido de que tendría que aplicar todo su arsenal de conocimientos teóricos y estéticos para sacar adelante el proyecto. Desde ese momento, decidió que su película estaría dividida en cinco actos los cuales quedaron ordenados de la siguiente manera: Hombres y gusanos, Drama en la popa, La llamada de la muerte, Las escaleras de Odesa y Encuentro con la escuadra.

Se debe destacar que, en esta película, los nombres de los personajes protagónicos de la cinta son verídicos. Así, podemos ver al capitán del barco Golikov, al oficial superior Gilyarovsky, al doctor Smirnov, a los líderes del motín Vakulinchuk y Matyushenko, así como al estudiante social-demócrata Felmann, quien, en Odesa, se unió al motín y exhortó al gentío en los muelles del puerto.

Si bien se ha dicho y escrito mucho acerca de la veracidad de los hechos expuestos en la película de Eisenstein, varios historiadores no han dejado de maravillarse con la forma en que el creador soviético logró generar su reconstrucción de este hecho. Baste decir que un avezado conocedor del tema, como lo fue el historiador británico Richard Hough (1922-1999), reconoció los méritos del trabajo del director para llegar a convencer, incluso a ex marineros testigos reales de los hechos, sobre algunos recursos empleados en la película, como el amago de ejecución de un grupo de los amotinados bajo una lona.

Por otro lado, el joven director de origen letón, forjado originalmente en el mundo del teatro y del que pasaría finalmente a la cinematografía, sabía que se volvía una necesidad imperiosa la renovación de las rutinas actorales dentro de los montajes de espectáculos, creando para ello a un nuevo personaje central, que hasta entonces, había quedado aislado tanto en la literatura como en el teatro burgueses: las masas anónimas, el pueblo revolucionario, la heroicidad colectiva.

Es así como las secuencias del desfile en el muelle, las del abastecimiento al acorazado por parte de pequeñas barcas de pesca o, por supuesto, las de la multitud en las escalinatas de Odesa, nos dan un buen indicio de lo que procuró el obstinado cineasta.

Dada su experiencia teatral, una de las primeras finalidades de esta cinta se vinculaba con la lectura y el entendimiento del patetismo, como en la literatura dramática, en donde los espectadores debían “salir de sí mismos” pudiendo llegar a un estado de éxtasis o euforia, a través de un inevitable cambio del estado de las cosas y de sus cualidades, de la inmovilidad al movimiento, del silencio al ruido, etc.

Eisenstein comparaba la utilización de los primeros planos con la figura retórica propia de la literatura conocida como sinécdoque (es decir, designar a una cosa con el nombre de otra, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes, o viceversa). Si hasta entonces el primer plano había sido empleado para señalar un detalle, ahora, era destinado a una función más compleja: ayudar a facilitar la comprensión intelectual de un problema.

A partir de un elemento bien elegido, se podía encaminar al espectador a la conciencia y al sentimiento del todo. Se trataba del descubrimiento de un lenguaje cinematográfico por medio del cual el realizador buscaría expresar emociones, nociones científicas y filosóficas y sistemas conceptuales enteros.

Por si todo lo anterior fuera poco, también se impuso a sí mismo la tarea de poner el cine sobre la vía del socialismo, trazando el perfil del cine intelectual y poético comunista, entusiasmado por la ambición de crear un nuevo cine imbuido de la emotividad de la revolución proletaria.

Básicamente, a él se debe el descubrimiento de que la edición o montaje cinematográfico representara “una trasmutación del conflicto interno de la secuencia”, por lo que “dos fragmentos de película pegados se combinan irremisiblemente en una nueva representación”.

Planos y contra planos generales, ritmo contra caos, movimientos rápidos contra movimientos lentos, movimientos ascendentes contra movimientos descendentes, todo este cúmulo de saltos y oposiciones es posible vislumbrarlos en la épica secuencia mencionada líneas arriba de las escalinatas de Odesa (constando de más de 160 planos en apenas 6 minutos de duración), produciendo una tensión estética inigualable, que, hasta el día de hoy, sigue siendo estudiada y revisada en diversas escuelas de cine alrededor del mundo.

A partir de El Acorazado Potemkin, se empezó a hablar del arte fílmico de la vanguardia soviética, de un nuevo método creativo en el campo del cine, el método socialista, en el que Eisenstein aparecía como su figura más prominente, pero en el que también figuraron personajes como Yákov Protazánov (1881-1945), Lev Kuleshov (1899-1970), Vsévolod Pudovkin (1893-1953), Dziga Vertov (1896-1954) o la documentalista Esfir Shub (1894-1959), generadores y visionarios de ese nuevo sistema creativo.

Para el momento en que se estrena El Acorazado Potemkin (diciembre de 1925), el relativamente joven arte cinematográfico ya contaba con clásicos como Intolerancia (1916, D. W. Griffith), El gabinete del Dr. Caligari (1920, Robert Wiene) o La quimera del oro (1925, Charles Chaplin), sin embargo, el tercer filme de Eisenstein constituía una novedad como forma, contenido y concepción cinematográfica en general. Es así como su creador adquiere al instante renombre internacional y un estatus de innovador con tan solo 27 años de edad. Desde entonces, a esta obra se le comienzan a dedicar ensayos, monografías, poemas, novelas y sinfonías.

Sin embargo, una obra de tales magnitudes, tampoco logró escapar de la censura o la prohibición. Por ejemplo, en suelo ruso, la versión original tuvo que ser modificada pues comenzaba con una frase del antiguo comandante del ejército rojo, León Trotski, que para esos momentos ya no era bien visto por los altos mandos del PCUS, y fue cambiada por otra frase de Lenin.

En Alemania, diversas autoridades civiles y militares le abren una larga serie de expedientes por considerarla “una amenaza para la tranquilidad y el orden público”, a la par que, en diversos países europeos, la cinta se restringió para la mayoría de los espectadores. Llama la atención que, el excéntrico director hispano-mexicano Luis Buñuel (1900-1983), juraba en sus memorias que él y sus compañeros de burguesas andanzas surrealistas, enardecidos después de ver la película, comenzaron a armar barricadas por todo el centro de París retando a la policía.

Si bien esta, la más conocida de las cintas de Eisenstein, a lo largo de todo este tiempo ha sido homenajeada, parodiada y hasta plagiada en otras películas u obras artísticas diversas, sin embargo, la valía de este trabajo radica en el efecto que tuvo y aún tiene sobre el público común, conmoviéndolo o asombrándolo.

Es así como, de la misma manera como Eisenstein logró despertar de su indiferente letargo petrificado a esculturales leones, los marineros del Potemkin seguirán agitando sus brazos y puños triunfantes por la borda mientras se acercan al horizonte, en donde nos encontramos nosotros los espectadores, quienes tendremos la tarea de seguir conservando el curso de la bravía embarcación hacia la victoria un siglo después de su estreno.

————

1 La idea original era hacer una película bajo el título de Año 1905 y que constara de por lo menos 8 episodios, los cuales mostrasen, además de los sucesos de Odesa y del Potemkin, la matanza de civiles conocida popularmente como “el Domingo Sangriento”, la guerra ruso-japonesa (1904-1905), los descomunales levantamientos populares campesinos y urbanos, la huelga general, los pogromos antijudíos y la sublevación de trabajadores en el distrito moscovita de Krásnaya Presnya.