Jesús Faría – Mi línea no cambia, es hasta la muerte – CAPÍTULO I MI INFANCIA

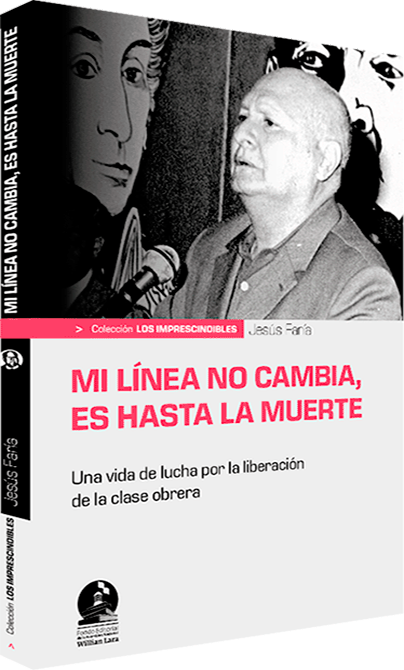

El Machete se complace en presentarles el libro Mi línea no cambia, es hasta la muerte (2010), el cual recoge la historia de Jesús Faría, un analfabeta hasta sus 27 años de vida, que posteriormente se convertiría en un recio luchador social en las filas del PCV. Un hombre dotado de una envidiable cultura política y general, que jamás se doblegó ante el imperialismo ni ante sus lacayos criollos, muriendo fiel a sus ideales comunistas. Es la biografía política de un militante comunista estrechamente vinculado al movimiento obrero clasista.

CAPÍTULO I MI INFANCIA

MIS PADRES

Yo nací cuando el cometa, junio de 1910. Sin embargo, las noches blancas del cometa Halley no penetraron las tinieblas que envolvían a quienes nos movíamos donde yo me movía.

Quienes nacían en la Venezuela de 1910 se metían en una peligrosa aventura al “pisar” tierra. De inmediato eran cercados por implacables enemigos: hambre, paludismo, ignorancia…

Estuve a punto de nacer en el monte. Sólo apretando el paso pudo la parturienta llegar hasta la choza, cuando ya el heredero tocaba la puerta. A los recién nacidos le “curaban” el ombligo con sebo de chivo y los fajaban con una tira cualquiera.

Mi madre trajo al mundo seis hijos y, además, crió dos ajenos. Me contaron que nací robusto, pero al faltar la maravillosa leche materna apareció el hambre y, con ella, el raquitismo.

Mi madre se llamó María Fulgencia, hija de un “Coronel” de guerrillas, Ricardo Faría, y de Isabel Faría de Faría.

Mi madre era una mulatica de suave cabellera. Conocía el alfabeto y casi nunca se enfermaba. Tenía una ilimitada capacidad para el trabajo. Valerosa, tierna y severa a un mismo tiempo. Era ella la mejor vestida de la familia, porque tenía que “salir” al pueblo para vender los chinchorros y los cueros de chivos, así como a comprar maíz, café, quinina y “dulce” (papelón).

Era una mujer de escondida ternura. Cuando uno caía enfermo, ella cambiaba por completo, inclusive usaba un lenguaje cadencioso que se convertía en una medicina. Nos dormía con sus caricias.

Durante el día solía verse obligada a castigarnos, pero al llegar la noche, aunque nos acostábamos “con las gallinas”, de todos modos nos sentábamos en el suelo a rezar, momento que aprovechaba para apoderarme de un lado del maternal regazo. Éste era un espacio que nos disputábamos, porque no cabíamos todos. ¡Nada igual a ese “laíto”!

Nos obligaba a rezar, pero en los primeros años las oraciones producen un sueño profundo y reparador. Cuando el rosario promediaba, no quedaba un solo muchacho despierto, por lo cual recibíamos reproches.

Yo escapaba de las cuerizas maternas, corriendo por los tunales y barranqueras. Luego daba vuelta en torno a la casa, bajo un sol inclemente.

Mamá juró no seguir pariendo hijos para que se murieran de mengua. Esto significaba renunciar a los hombres a temprana edad, porque no había manera de evitarlos cuando se tenía hombre. Pero María Fulgencia era una mujer de carácter firme. No trajo más hijos al mundo.

Mamá era una trabajadora insigne y nos asignaba obligaciones a todos. Mi padre, aunque soy hijo natural tengo padre, se llamó Reinaldo Oberto, hombre rico e influyente. Perdía casi siempre en el juego y ganaba en el amor, como le ocurre a menudo a quien tiene dinero. Persona jovial a quien tampoco le faltaban enemigos.

Era un hombre de averías. Ganaba pleitos por terrenos, aguas y pasteaderos. Quienes le robaban animales iban a parar a la cárcel o al servicio militar, porque don Reinaldo era hombre con influencias dimanantes de su poder económico.

Le tendieron emboscadas, pero desde lejos, porque andaba bien armado. Buen tirador y con buena arma, era temido por quienes lo odiaban. En una de esas emboscadas salió sin un rasguño y puso en fuga a quienes le habían disparado sus escopetas desde una distancia demasiado prudencial.

Dejó cerca de veinticinco hijos en unas diez mujeres. Sin embargo, era soltero y vivía solo, con hijos, sobrinos y peones.

A las madres de sus hijos las dividía entre preferidas y no preferidas. Las primeras recibían atención económica, las últimas puro amor e hijos.

Las primeras imágenes de mis padres se remontan a lo que llamamos tierna infancia. Yo tendría dos años, cuando mi madre quedó embarazada de Goyita, la última hija. Resolvieron mudarme para “El Hato”, residencia de don Reinaldo, para que no me embuchara “mamando leche maluca”.

SAN JOSÉ DEL HATO

Mamá recaló por El Hato muy barrigona —la niña nació en septiembre de 1912— y papá, pasando la mano por el vientre de mi madre me preguntó:

—¿Qué tiene aquí tu mama? (no se decía mamá).

—Comía —respondí.

El viejo soltó la risa y repitió: “Comía”.

En El Hato —un lindo lugar para la época— conseguí una furiosa manta de piojos y fui víctima del turbulento carácter de mis parientes paternos.

Me salvé por mal enterrado.

Rodeado de personas implacables que me azotaban con todo tipo de crueldades, tuve la fortuna de encontrarme con Ramona Faría, una hermana de mi padre que tenían allá como esclava. Era fuerte y tierna. Me defendía y acariciaba.

Cuando me azotaban —y lo hacían varias veces por día— Ramona me consolaba dulcemente.

—No llorés mi negrito, que te ponés feo —y me cubría de besos.

Me convertí en una sombra de aquella muchacha. A sus cuidados le debo la vida. Era un amor que aumentó hasta su muerte.

Era una mujer de frondosa cabellera negra, de piernas poderosas y senos firmes. Había un contraste entre su poderío físico y su ternura en el trato.

Otra sierva lo era una chavalita regordeta, piojosa, blanca y mugrienta. Decían que era mi hermana y otros que era mi sobrina. Sobrina o hermana, éramos uña y carne. La acompañaba cuando la enviaban a recoger tococoros (leñitos de cardones secos), así como para otros menesteres.

Mi parientica me aventajaba en edad y en saber. Trabajaba duro y ¡cuántas cosas había visto a tan temprana edad! Algunas las ensayaba conmigo en un vano empeño. Cuando me resistía, ella me cuereaba dulcemente con un ramito:

—¿No querés? ¿No querés?

Yo era una criatura montaraz por completo, un caso digno de estudio para un psicólogo infantil.

Una vez llegó a El Hato una hermanita mía desconocida. Estaba tan engalanada con lacitos de vivos colores en el pelo, que era como una rosa entre-

abierta. Verla y correr por la otra puerta fue una misma cosa. ¿Cómo explicar esta emoción? No era miedo ni falta de curiosidad. Era la expresión de un niño

montuno, que vivía aislado, embrutecido por las crueldades y por el terror psicológico de los adultos.

Si quienes se ocupan de levantar y educar a los niños recordaran sus emociones de la infancia, serían maestros formidables.

El Hato era un bello lugar. Todo lo rico es bonito, se decía, con una sombra de duda en el tono. Había un estanque que aguantaba todo el verano, cardonales y cañadas de fresca sombra. Miles de chivos y una masa de cabritos rocheleando. Habría sido tan feliz si me hubieran dicho que uno de aquellos animalitos juguetones era mío, pero en la mentalidad feudal no había sitio para la psicología infantil.

Durante el tiempo que viví en El Hato no veía muy a menudo a mi padre, pero sí recuerdo que cuando regresaba le preguntaba si me había traído la “franelita” que me había ofrecido.

Siempre se le olvidó.

Y aunque me dio “zapatero” —jamás me regaló ni un maravedí— yo lo quería mucho.

¡A qué niño no le va gustar tener papa! (Tampoco se decía papá).

No sé por qué recuerdo estas cosas; supongo que será porque son un ejemplo negativo de efectos permanentes. El niño no examina estas mezquindades, no puede hacerlo.

Más adelante llega a comprender, pero no sabe explicarse, por qué hay personas buenas y de las otras; gentes que nos consuelan y otras que nos azotan. Uno ríe o llora, según el caso, pasan los decenios y estos sucesos de la primera infancia no se borran.

Una tarde se apareció mamá con el hijo mayor. Había parido y estaba radiante. Llevó la criatura.

Llevaron un burro para traerme al hogar materno.

Cuando María Fulgencia me vio piojoso y hambriento, estalló furiosa.

Por la noche Ramona le contó el resto.

Al amanecer tomamos el camino, oeste franco, rumbo a San Pedro.

En Guayabo nos esperaba Mercedes, la madre de Ramona. Allí se habló mal de mi padre y de toda su parentela.

SAN PEDRO, EL HOGAR MATERNO

San Pedro era una casa plantada en medio de una solitaria llanura, cerca del mar. Habiendo como había tierras fértiles y siendo como eran tan pocos los venezolanos, nuestro hogar estaba totalmente aislado, como si de huir de los pueblecitos se tratara.

No había forma de saber ¿por qué no se dispersaban hasta otros lugares donde hubiera agua y se pudiera sembrar unas matas de maíz?

Se decía que “…allá adentro…” —en la montaña— daba mucha calentura y la gente se moría. Eso era cierto, pero acá afuera, en la orilla del mar, también teníamos paludismo y faltaba la quinina.

No sé cómo fue a dar mamá a un lugar como éste, a San Pedro, a esta solitaria casita, sin vecinos en kilómetros a la redonda.

A decir de los que sabían —eran pocos los que sabían y éstos sabían poco—, allí uno se salvaba “porque Dios es más grande que la misma Iglesia…”.

—¿Por qué, si Dios es tan grande y poderoso, dejaba morir a tantos niños? —se preguntaba.

—Es que Dios los necesita allá, para su coro de angelitos… —afirmaban con resignada ignorancia.

De cualquier manera, en la noche llegamos a San Pedro. Abuela, hermanos y primos salieron en masa y a toda carrera a nuestro encuentro. Me asusté y eché a correr, pero María Altagracia me penqueó fácilmente, me tomó en sus brazos y me cubrió de cariños.

Era la segunda vez que le huía a la gente.

Aquella masa familiar hablaba toda al mismo tiempo. Pedían bendiciones y me obligaban a que las pidiera.

Yo estaba asombrado ante tanta familiaridad. En El Hato, donde yo había abierto los ojos, las relaciones humanas eran distintas.

Por momentos, era yo el mimado del hogar.

Se notaba como un sentimiento de culpa en los comentarios que se hacían por haberme llevado a los predios de mi padre.

Al parecer, era época de prosperidad en San Pedro, porque en la noche hubo abundante mazamorra con leche de cabra.

Me atiborré demasiado. Hasta el extremo de que no me podía enderezar, lo cual era comentado entre risas por mis coetáneos.

Al día siguiente mi madre partió en busca de un vecino, quien trajo sus tijeras y me cortó el pelo, en medio de comentarios cada vez que los piojos caían partidos.

La familia era numerosa: la abuela, la tía y sus tres hijos, un nieto de mi tía, mi madre y cinco de sus hijos. La otra, Luisa, había muerto.

Aparecí ubicado con la abuela y con María Altagracia.

La primera me salvó de frecuentes castigos maternos. La última tenía el timón de la cocina en sus firmes manos.

Me adapté a la nueva vida. Aprendí los nombres de mis parientes, de los perros y de las cabras. Había algunas gallinas y gatos.

Los útiles de nuestro hogar eran unos chinchorros viejos, rotos y mugrientos. No había sillas, ni mesa, ni espejo. Una tinaja para el agua de beber y otra para la cocina. Una olla y los cántaros de barro. Dos piedras de moler, una para el maíz y otra para el café. La primera tenía dos “manos”, una para quebrar el grano y la otra para “pasar” la masa, porque la arepa debía ser hecha con masa “chirita”. ¿La vajilla? Totumas y no había platos, ni tazas.

La casa de bahareque tenía huecos en las paredes y en el techo. Las culebras entraban por la noche a nuestra choza y las mataban con valerosa audacia a la luz de una mecha de sebo.

Aunque no participaba aún en estos menesteres, me vi envuelto en otro lío, del cual salí malparado: por las mañanitas descargaba la vejiga en un hueco de la pared. Un día me “despertó” un rasguño en “la paloma” (no sé por qué le decían así). Cuando vi que lo había producido un ciempiés que emergía de su inundado cubil, corrí dando alaridos.

No hubo “picadura”. Calmaron mis nervios y se hicieron comentarios chistosos a cuenta mía, lo cual no me hacía gracia.

A partir de aquella fecha me ausentaba para hacer mis necesidades a prudente distancia de dormitorios y criaderos de arañas, tuqueques, lagartijas, ciempiés y otras sabandijas.

Nuestra familia, además de generosa, era unida, alegre y muy religiosa. Todos trabajaban en algo. Nadie se quedaba sin rezar al caer la noche.

Mi madre amamantó tres niños de una familia acomodada, cuyo Hato, Santa Inés, distaba una media legua de nuestro hogar.

La niña que alimentó se salvó. Los otros dos murieron. A estos varoncitos no los salvó ni la rica leche de María Fulgencia.

Se podría concluir que si los hijos de los ricos morían a edad temprana, ¿qué no ocurriría con los hijos de los pobres? Sin embargo, en nuestro caso no fue así.

¿POR DÓNDE NACEN LOS NIÑOS?

El sustento del hogar era mi madre. Cuidaba un rebaño que tenía unas doscientas cabezas. Esto lo hacía “al tercio”, es decir, de cada tres crías, una era para la terciante, pero después de reponer las pérdidas por peste, mordeduras de culebras, robo o cualquier otra razón.

Las pérdidas a reponer eran siempre superiores a la parte que nos correspondía, lo cual iba acumulando una deuda, dando origen a reyertas entre amo y sierva.

Apagado el eco de los gritos paternos y la humedad del llanto materno, el ama de casa reincidía en sus rubieras contra la propiedad feudal, confiando en que Dios mandaría lluvia y las cabras darían hasta seis crías por año —puros sueños.

Cuando el hambre apretaba —y lo hacía a menudo y más de la cuenta—, mi madre decía en alta voz, segura de que nadie la oía:

—No sea pendejo don Reinaldo, no voy a dejar morir de hambre a tantos muchachos…—y mataba otro animal, a sabiendas de que no sería posible

reponerlo el día de la partición.

Creo que don Reinaldo en el fondo toleraba lo que presentía, pero amarraba la cara para evitar que el rebaño fuera aniquilado en menos tiempo.

En cuanto a los niños, su trabajo consistía en jardear las cabritas, recoger leña y cuidar las cabras que eran dejadas en el corral para parir. Cuando parían, el cabrito caía a tierra y le suspendíamos el rabo para ver si era hembra o macho. En seguida íbamos con el parte…

Sabíamos que día iban a parir, lo cual parecía natural, pero no lo es tanto para quien no sea criador desde su infancia.

Julio, mi sobrino un año mayor que yo, encabezaba la brigada destinada a espantar zamuros, chiriguares y gavilanes, de modo que no aprovecharan el momento del parto para matar los cabritos antes de caer al suelo, lesionando inclusive a la cabra indefensa.

Éramos eficientes patrulleros.

Y, por cierto, aprendimos ciertos procesos en la escuela de la vida, los cuales nos llevaron a discutir sobre las vías que usaban las mujeres para traer al mundo sus criaturas.

Un día fuimos a preguntarle a la abuela si nacíamos por la boca o por otro hueco del organismo, pero lo hicimos en forma tan directa, que tuvimos que huir para no ser alcanzados por la furia de nuestras hermanas.

Si las madres solteras tienen problemas con los hijos varones estando chiquitos, estos problemas se agravan a medida que uno va creciendo, porque hay consejos que los hombres suelen transmitir mejor.

Afortunadamente, cerca de nuestra casa, en Las Huertas, vivía un matrimonio y mi madre pasó a ser la partera de esta vecina, cuyo esposo era como un padre bondadoso conmigo. Me enseñó lo poco que uno necesita que le enseñen para establecer relaciones con las mujeres.

Todos teníamos alguna experiencia, según lo que habíamos visto en los animales, que no era poco. Pero siempre se necesitan consejos para completar un aprendizaje que, en muchos casos, tiene que esperar años para ser puesto en práctica. En muchos casos, las mujeres aprenden estas cosas desde temprana edad y la transmiten a su compañero con la suficiente discreción, para no herir el orgullo del ser más vanidoso del planeta.

Tomado de la mano de mis mayores, me fui internando en los deshabitados arrabales de San Pedro.

Por las tardes, después de jardear las cabritas, apartábamos las madres de los hijos para robarles la leche al día siguiente. Prácticamente matábamos de hambre a los cabritos, sin el menor cargo de conciencia.

Cerca de nuestro hogar pasaba una quebrada rumbo al mar. En sus orillas crecían árboles frutales. Entre éstos tenía un valor alimenticio especial el taque, una variante de corozo, que es fruta por fuera y rico pan por dentro.

Los chivos los tragaban y por las noches los rumian. Ya pelado el corozo, era abandonado y procedíamos a recogerlo para cocinarlo y extraerle la almendra.

Por nuestra cuenta recogíamos la cosecha, consumíamos la parte carnosa y luego lo convertíamos en pan.

Aparte de este fruto de poder alimenticio, había caujaros y otras frutas menuditas de rico sabor, incluyendo las guayabitas, muy solicitadas también por las culebras. Aprendimos a encontrar huevos de daras, una especie de alcaraván.

Así pues, éramos una familia de recolectores y criadores de un menguante rebaño de cabras. Además, éramos incipientes cazadores de iguanas y conejos.

En particular los niños debían traer algo del monte.

Mis primeras salidas en compañía de mamá fueron para Paiguara, Santa Inés y Arroyo Hondo. Santa Inés era el hato de mi padrino, un viejo que echó la bendición sin mirarme.

Él estaba acostado en su chinchorro. Tenía algo sobre los ojos y un trapo en sus manos que le atraía la atención.

—Son anteojos y está leyendo— me explicó mi madre.

No me pasó por la mente que algún día yo también podría leer y tener anteojos.

EL AGUA, LA SAL Y LA ALIMENTACIÓN

Las familias vecinas nos daban agua para hacer la comida, cuando el pozo de San Pedro se secaba. ¡Pero qué agua, señores!

Aquellos pozos tenían toda clase de excrementos y animales muertos, los cuales eran devorados por los zamuros en la misma orilla.

Como si fuera poco toda esta inmundicia, las primeras lluvias arrastraban toda la boñiga de los alrededores y la depositaban en el lecho de los estanques, en el cual se movían los “guasarapos”. Nadie soñaba con hervir aquel barro líquido que nos apagaba la sed.

No me pregunten cómo podían sobrevivir las personas que consumían semejante veneno, porque no lo sé. Más aún, si no lo hubiera vivido y me lo contaran, creería que la cosa era menos grave. Sin embargo, no hay exageración en este caso.

Aquel lodo mil veces contaminado habría vacunado a sus usuarios, porque nadie se enfermaba por consumirla.

María Fulgencia, cuando estaba muy espesa el agua, solía cortarla con cal o con baba de cardón.

Cada uno metía la totuma en la tinaja, bebía y dejaba las cosas de ese tamaño. Esto incluía a la abuelita, que estaba tuberculosa desahuciada.

Además del agua, la sal era también fundamental para nuestra subsistencia. Había una pequeña salina, pero nadie tomaba esa sal porque era del gobierno.

A veces recalaban los celadores, hombres malvados con enormes fusiles, quienes insultaban y hasta golpeaban a las mujeres, a la vez que rompían los útiles de fabricar sal.

Ante esa situación, preferían recoger salitre, filtrarlo y luego hervir aquel líquido amarillento, del cual se obtenía una sal morena como el azúcar moscabada.

Cuando llovía —casi nunca— había leche en los corrales y los animales engordaban porque, además del agua, encontraban pastos. Durante esos escasos días de lluvia solía haber carne de lechón caprino para los hervidos o, como le decíamos, “sancochos”. Éstos eran de agua, carne y sal, con unas hojas de cebolla, todo ello acompañado de arepa.

A veces teníamos carne sin arepa y, otras veces, arepa sin carne. Sin embargo, la mayoría de los días no había carne ni arepa.

Pero las lluvias también traían “plaga”, mosquitos. Y éstos, a su vez, traían calenturas, fiebres palúdicas. Había fiebres diarias, con frío o sin frío, las había tercianas y ocasionales.

Las fiebres con frío nos dejaban temblando. Quedábamos pálidos y débiles. Enfermos de verdad. En San Pedro no se conocían los plátanos ni la yuca ni el ñame, para no hablar del trigo, arroz, papas y otros alimentos por el estilo. No sabíamos qué era el chocolate ni el azúcar.

Se hacían sólo dos comidas: almuerzo y cena. Por desayuno se daba café con leche para los adultos y guarapo para los niños. A veces no había ni guarapo.

Para la cena había mazamorra, un atol de maíz, cuyo espesor dependía de la situación de abundancia o escasez reinante, con un puntico de sal y algo de leche. Sin embargo, muchas veces nos acostábamos sin comer nada.

Cuando amanecía y mi hermana mayor no iba a “prender candela”, significaba que estábamos “ruche”.

Nuestra casa era una escuela de trabajo y religión. Desde temprana edad aprendíamos a dar gracias a Dios por su infinita bondad. Vivíamos en un medio físico donde apenas se mantienen en pie dispersos árboles heroicos. A orillas del mar los cujíes se apoyan en los médanos y la arena se apoya en los cujíes. Juntos crecen y se defienden mutuamente.

El renglón de las proteínas venía del corral y de la caza. Teníamos dos perras y un perro para cazar iguanas y conejos.

A las perras les matábamos los hijos al mismo nacer, no había con qué mantener más animales. Mi sobrino Julio y yo éramos cazadores a la edad de seis años, hábiles para enlazar las iguanas y para levantar conejos o para descubrir dónde estaban enhuecados.

A veces, cuando el hambre era más fuerte que la disciplina, la primera pieza que caía era disputada ferozmente entre muchachos y perros. Si se trataba de un conejo, nos conformábamos con una pierna, pero a veces teníamos que aceptar la derrota total.

Había mujeres tan buenas cazadoras, que atrapaban las iguanas en el aire, aunque la iguana foetea duro con el rabo.

El conejo, en veloz carrera, pierde un tiempo precioso cuando se detiene a oír el silbido del cazador.

Al parecer se imagina que todo lo que silba es gavilán. Los gavilanes se organizan en gavillas para caerles a los conejos y a éstos no les queda otro camino que enhuecarse, si encuentran cerca algún refugio.

Por aquellos lugares, algunos árboles crecen casi tendidos sobre el suelo, dominados por los alisios. Cuando se secan, los troncos huecos parecen cañones apuntando hacia el oeste. En estos tubos de madera suelen encaramarse los conejos durante el día, mientras afuera les montan guardia las aves de rapiña.

Cuando veíamos gavilanes en gavilla, buscábamos en aquellos lugares y con los perros les robábamos la presa.

En estos menesteres andábamos una tarde, Julio por un lado y por el otro yo, cuando vi las patas traseras de un conejo en el hueco de un cují seco. Aquí debe haber varios, pensé. Para éste no alcanzó el espacio. Tomé con las manos las dos patas y tiré con todas mis fuerzas, que no eran muchas. Pero el conejo se “agarraba” en forma inexplicable con las patas delanteras. De todos modos, el conejo cedía aunque por centímetros.

Pesaba más de la cuenta. Por fin, después de la parte trasera del conejo apareció una enorme tragavenados, que por aquellos lugares eran “tragacabritos”.

El conejito, huyendo de los gavilanes entró de cabeza en las fauces de otro enemigo. “Así le convendría…”.

Asustado y veloz como otra liebre, corrí a reunirme con Julio y propuse regresar.

Como cuento de cazador no está mal, pero la verdad no es cuento.

Quizás fue la única vez cuando hubo una disputa entre un niño y una tragavenados por un conejo. Y perdió el hijo del hombre.

MI ABUELITA

Mi abuelita vivía con “una mano adelante y la otra atrás”, casi desnuda, medio cubierta con harapos. Fue una niña rica que aprendió a leer, cuyo tutor, después de robarle parte de la herencia, la casó con Ricardo Faría, un coronel de la época.

Doña Isabel Faría de Faría tenía en la cabeza la historia de la “Guerra de los Cinco Años”.

Recuerdo algo de sus conversaciones con las pocas visitas sobre la Federación y libertad de imprenta, así como los nombres de Zamora, Colina, Guzmán, Bruzual, Riera y muchos otros caudillos de la Guerra Federal.

Era como todas las abuelas del mundo.

Cuando huía por cualquier travesura, la abuela se preocupaba y salía a buscarme.

Me convertí en inseparable compañero en sus viajes al mar. Me decía que los baños de mar eran medicinales para los “picados”.

Al parecer, no se sospechaba que la tuberculosis era contagiosa, porque yo comía las sobras de la abuela y nadie me lo reprochó nunca.

En la solitaria orilla de limpias, tibias y finas arenas de aquel mar había miles de conchas y caracoles menuditos, de bellos colores. Corrían cangrejos y en una laguneta saltaban peces. Durante la luna nueva aparecían minas de “habladores” chipichipes. Volaban garzas y, a veces, bandadas de patos cucharos, de color rosado. Teníamos a la mano alimentos marinos y casi nos moríamos de hambre.

Me llamaba la atención la imagen desnuda de la abuela con su aterradora debilidad. Parecía que sería derrumbada por la brisa.

LAS VISITAS

Sólo muy de tiempo en tiempo recalaba alguien por San Pedro. Decían que les gustaba hablar con María Fulgencia porque “conversa sabroso”… Además, la abuela, liberal de “uña en el rabo”, contaba y nunca terminaba sobre la “Guerra de los Cinco Años”.

Cuando ladraban los perros era porque alguien se acercaba. Enseguida nos escondíamos, porque estábamos desnudos o con harapos las muchachas. Los niños asomábamos la cabeza poco a poco. Una vez le hice morisquetas a un visitante y éste me denunció:

—Mire, señora María, que el parientico me está “pelando los dientes”.

A raíz de ese episodio, María Fulgencia empezó a sacarme cuando tenía que visitar a los vecinos más cercanos.

—Debía ir aprendiendo el camino —decía.

Los de Payguara eran ricos. Del fundador de éste se decía que sabía tanto que hasta en papeles en blanco leía.

Una tarde llegamos mientras jugaban dominó. La partida se desbarató para atender a mamá.

En un descuido me robé tres piedras. No sabía de qué se trataba. Las mantuve escondidas y solía escaparme para jugar con ellas. Cuando vinieron los interrogatorios, tuve que enterrarlas para siempre.

Julio, mi primo, era considerado un palo de hombre en comparación con mi inutilidad. Cuando aprendimos los caminos, nos enviaban a los hatos vecinos para hacer los mandados.

Nuestro primer viaje fue a Santa Inés, a la casa de mi “hermana de leche”. A punto de emprender el retorno nos dijeron:

—Esperen el almuerzo.

—No, ya nos vamos.

Entonces nos regalaron arepa embadurnada de nata. Pero como permanecíamos allí nos preguntaron:

—¿Por qué no se van?

—Porque vamos a esperar el almuerzo…

EL PRIMER OBRERO PETROLERO DE LA FAMILIA

Fue Valmore el primer obrero petrolero de la familia Faría. Este hecho cambió nuestro futuro. El hermano mayor ganaba dinero antes del chorro del Barroso Nº 2. Ahora mamá tenía crédito y había quinina para todos. Esto era importante, porque si las fiebres no se “cortan” oportunamente, la gente se muere.

Desde San Pedro hasta la Rosa de Cabimas había aproximadamente 200 kilómetros, los cuales en verano se podían hacer en cinco jornadas a pie. Mamá viajó varias veces. Allá vendía a mejor precio los chinchorros y traía dinero que Valmore le daba para el hogar.

En la temporada de lluvias era mejor no viajar porque los ríos y quebradas crecidas impedían el paso durante días.

Como bastimento llevábamos unas arepas y nada más. Por equipaje, una muda de recambio y un chinchorro en una capotera.

Tras dos o tres semanas de haber partido, regresaba con dinero, unos cinco pesos, plátanos, panelas y café, así como algunos remedios.

Además, nos contaba las hazañas del muchacho convertido ya en un hombre fuerte, los problemas de la gente de las minas…

Ahora había quien se atreviera a fiarle a María Fulgencia algo de café y maíz, cuentas que no pasaban de dos pesos en varios pedidos.

En 1916 nos atrapó una peste, la cual sumada al paludismo que nos causaba fiebres con frío ponía en peligro mortal a la pequeña colectividad.

Escaseaba la quinina y las pocas papeletas que se nos ofrecían teníamos que pagarlas en plata.

¡Qué maravillosa medicina es la quinina! Aquel polvo blanco diluido en agua, de amargura casi intolerable, “cortaba” de un tajo las calenturas. Años más tarde la trasegamos, pero ya en cápsulas amarillentas.

Mamá y mis hermanos eran valerosos. Esos largos viajes por senderos de cabras, por campos deshabitados, eran peligrosos.

Vivir como vivían, era un peligro grande.

LAS CULEBRAS

Cuando salían para el monte mataban cuanta culebra descubrían, grande o pequeña. Se decía que en el cielo le anotan a uno “cien días de indulgencias” por cada culebra que se mata.

Deberían pagar más por algunos ejemplares. En todo caso, de acuerdo con la cantidad de culebras muertas por mí, debí haber acumulado importantes dividendos de este celestial negocio.

Matar culebras es un deporte peligroso.

¡Qué ternancadas tiran!

La picada de una venenosa significaba la muerte, pues los “remedios” contra las picaduras de culebras no surtían ningún efecto: chupadas, oraciones, tabaco, promesas a los santos, amarrarle una cabuya al paciente para que el veneno no se le “regara” en el cuerpo, etc. Aun así, yo mataba hasta tragavenados. La mejor manera de entrarle a éstas es por la cabeza. El resto del cuerpo lo endurecen como los boxeadores.

Aunque la tragavenados no es venenosa, se defiende y ataca a su manera. No tiene miedo.

Una vez, ya hombre, le disparé a la cabeza y fallé el disparo, aunque la bala dio cerca y parece que le echó tierra en la cara.

El “saruro” se volteó y vino a mi encuentro, lento, señorial y valiente.

La dejé viva.

Uno de mis hermanos vio que su hijita de meses tenía una “raboseco” agarrada por el cuello. Con su filoso cuchillo le voló la cabeza a la culebrita.

Fue una medida de emergencia, pero muy peligrosa porque una cabeza así cortada ha podido “volar” y pegarse en el pellejo de la criatura.

Como toda mi familia, fui un buen matador de culebras, tanto de las “raboseco”, corales y otras del mismo peso, como de las poderosas macaurel y cascabel. Yo jugaba con las culebras pequeñas después de quebrarles la columna. Las sacaba para un clarito del camino y luego les escupía la cara con saliva de tabaco.

Después las mataba y seguía mi camino.

Oía decir que en Perijá, zona culebrosa del Zulia, los macheteros de las haciendas disparan salivazos de tabaco a medida que avanza el corte, para que el olor ponga en fuga a las serpientes.

En esta región zuliana vivía la terrible “boquidorada”, una culebra que tiene los labios pintados.

Una vez un peón sujetó con una horqueta la culebra y ésta se volteó, clavó los colmillos a la madera tierna y allí mismo apareció una veta amarilla que se extendió en la corteza.

LA MUDANZA A LAS HUERTAS

Don Reinaldo cumplió su promesa y vendió el rebaño de San Pedro.

Este hecho precipitó la mudanza: “No hay mal que por bien no venga…”. Era preciso emigrar.

Valmore reunió dieciséis pesos para comprar una “casa” en Las Huertas, cerca del pueblo, donde había vecinos y estábamos a cinco kilómetros de la iglesia y del cementerio.

La “nueva casa” era una media agua con una estrecha puerta y un hueco por ventana, más la cocina sin paredes y una enramada.

Eulogio Nava, uno de los siervos de papá, nos ayudó a mudarnos. Teníamos unas quince cabras y las míseras pertenencias. El viaje de cerca de 25 kilómetros tenía que ser lento, pues cuando se viaja con chivos, la manera de llegar es no apurar el rebaño.

Eulogio era mi “viejo” amigo de cuando el destete. Le decía “compadre” a todos los hombres y “comadre” a todas las mujeres. Era un hombre bondadoso y trabajador, cargado de hijos grandes, siervos como él mismo.

Cuando me cansé, me cargó en “chuco” y me igualaba en el trato. Había llovido y la rala vegetación estaba verde. Había frescura. Desde la vereda se veían rojos cardenales, agresivos turpiales, gonzalitos, chuchuves, sanantonitos, carpinteros, chiritas y otros conocidos nuestros.

Atrás quedaba San Pedro con sus huecos en el techo y las paredes, asediado por culebras y sabandijas.

Nosotros avanzábamos “pa’arriba” y “pa’dentro”, es decir, hacia el sureste franco. “Pa’afuera” era con dirección al mar. “Pa’dentro”, la montaña. Con la tardecita llegamos a Las Huertas.

Los vecinos eran una familia acomodada la una y pobre la otra. Aquella tenía tres hijos y ésta cuatro. Entre los niños vecinos había uno de mi edad. Era un chavalo fuerte y con iniciativa.

A poca distancia vivían parientes nuestros. Ahora la vida cobraba un ritmo inusitado. Juana, la vecina pobre, a quien le habían reclutado el “marído”, era estupenda cazadora.

Madrugaban ella y mamá para unas cañadas lejanas y regresaban cargadas de iguanas gordas.

¡Qué banquetes de huevos de iguana!

Al poco tiempo regresó Valmore. Era un joven fuerte y rochelero. Trajo dinero y ropa nueva. Las vecinas y aquellas que no lo eran, se prendaron del minero. Una tuvo una niña que era el retrato de mi hermano. La madre de la criatura decía que sería por el odio que ella le tenía a ese muchacho…

¡Qué suerte tiene Valmorito!, decían los amigos. Claro que tenía suerte y no les faltaba tampoco a las damas. Al parecer se juntaban el hambre con las ganas de comer…

Nuestras parientes pasaban días hablando con mamá. Cuando por fin se marchaban, íbamos con ellas hasta el río, donde se producía la amenazadora despedida:

—Bueno, comadrita, adiós, ahora sí; otro día hablaremos con más calma…

Pronto me aprendí los nuevos caminos. Ahora Julio estaba en el Zulia y Víctor era muy pequeño todavía. Yo era el hombre de la casa. No había resultado tan inútil como se temía. Yo hacía mandados para mamá y a veces para mi vecino rico, quien me pagaba a razón de un real por 5 kilómetros. Si eran viajes más cortos me daba sólo un pedacito de papelón.

Ya en Las Huertas, mi primera salida fue para El Hato. Fui con Juana, mujer fuerte, risueña y maliciosa. Cuando mamá no estaba presente, le contaba picantes cuentos de “marío y mujer” a mis hermanas.

Por el camino había lefarias, semerucos y semillas de laguadries. Las cañadas y quiricias tenían agua bastante limpia, aunque siempre con guasarapos.

Se veían rebaños y Juana las identificaba:

—Esa, zarcillo, horqueta y bocao por dentro, es de tu papa…

Cuando llegamos a El Hato pedí la bendición y un papelón. Al verme, mis viejos amigos rieron y me dijeron que ya era un hombre.

MUERTOS Y ESPANTOS

Los cuentos de muertos y espantos hacían estragos en nuestras mentes. La verdad es que con una carga de superstición tan pesada, no era mucho lo que se podía esperar de nosotros.

Sin embargo, Valmore no conoció el miedo. Había hombres que se aterraban de ver lo que Valmore hacía: Se burlaba de los espantos, desafiaba al diablo y hacía todo aquello que según la leyenda, no se debería hacer. Esta conducta valerosa del joven minero le creó una extendida fama y le abría el corazón —y no sólo el corazón— de las damas.

En cambio yo era miedoso y, con todo eso, tenía que hacer lo que fuera menester. Si hacer tantas tareas es siempre ingrato, hacerlas con tanto miedo lo es más todavía.

Una madrugada tuve que pasar por el “llanito”, en cuyo centro estaba un árbol donde, según la conseja, se había ahorcado un “Padre”.

Serían las tres de la mañana cuando pasé por debajo del prestigioso árbol. En aquel momento y lugar oí un quejido que me heló la sangre, pero no me paralizó las piernas.

Menos mal, corrí despavorido.

De regreso, ya a pleno sol, me detuve en el lugar del espanto y observé. Cada vez que los ramos se mecían con el empuje de la brisa, se oía el tétrico ruido.

Resultó que dos brazos del árbol, de tanto rozarse, se habían producido muescas mutuamente. Y era de aquí, de donde partían los fúnebres “quejidos.”

Otra noche oscura oí muy cerca de la vereda un ruido fuerte y “extraño”. Esta vez no corrí sino que busqué. Se trataba de un pollino.

A partir de estas experiencias seguía con miedo, pero ahora no corría sino que me cercioraba primero.

Una tarde ocurrió algo que nos metió a todos “las cabras en el corral”. Oíamos un ruido, cada vez más cercano.

La abuela decía que era “San Jerónimo con su trompeta” que venía a recoger sus criaturas en víspera del “acabo e’mundo”. Yo imploraba que me rezaran, pero la abuela no estaba para rezos en aquel momento.

El origen de ese terror tan escalofriante resultó ser el primer tractor que pasaba por el camino real a unos cuantos kilómetros de Las Huertas. No lo vimos, pero escucharlo fue suficiente para llenarnos de terror.

Supongo que debido a la actividad guerrillera —Venezuela vivió un siglo enguerrillada—, quienes las tenían, enterraban sus monedas de oro y plata, así como otros objetos metálicos de valor.

Cuando al morir alguien dejaba tesoros enterrados, su alma en pena retornaba a este mundo a implorar que los sacaran para poder entrar al cielo, nos decían.

Gente cuentera decía haber hablado con ánimas en pena. Se decía que los muertos ponían condiciones para entregar sus morocotas. La verdad es que alguna plata y algo de oro se recuperaba en esos entierros.

Se decía que donde había “entierros” se veía una “luz” por la noche. O, al revés, que donde se veía una “luz” era porque había plata enterrada. Sin embargo, en las noches tropicales uno suele ver “luces” que no son tales. Los hombres de pelo en pecho, como mi hermano mayor, veían algo que les parecía una luz y se les iban encima. Sin embargo, cuando se acercaban al objeto luminoso, éste desaparecía.

VIAJE A LA MONTAÑA

Cuando ya tenía unos once años, se me ofreció la oportunidad de hacer un viaje a Socopo, un lugar detrás de aquel cerro azul con un cúmulo de nubes en la testa.

Partimos con tres burros “vacíos”. La primera noche dormimos en El Bozugo y la segunda en Las Baitoítas. Al tercer día por la tarde llegamos a nuestro destino. Socopo era la hacienda que administraba nuestro vecino y yo iba con el hijo de éste, quien ya conocía el camino.

Un viaje fascinante. Uno ve cómo cambia el paisaje a medida que pone tierra de por medio. Aparecen cambios paulatinos, pero sostenidos. La brisa pierde fuerza y por fin se queda enredada en la vegetación, cada vez más fuerte y variada. Los cardones se tornan más jugosos y las espinas de éstos menos secas. Hay más nubes. Empiezan las suaves colinas, cuestecitas, “peñas”, “piedras” y cerros. Ahora no hay bisures raquíticos y menudos, sino lagartos que parecen iguanas. Los pájaros son otros, más robustos. Se encuentran menos culebras y son distintas. Llueve a menudo. El clima ahora es menos caliente y llega a ser fresco.

En Socopo molían caña y “sacaban” papelón; cosechaban cambures, yuca, maíz, frijoles y otros frutos de la tierra. Había abundante agua corriente, clara, dulce y fresca.

¡Aquello sí que era vivir bien!

Entre los arrieros, los había de gran fama por su forma de amarrar y guaralear las cargas. Un tal Aregue era famoso porque nunca se le ladeaba una carga.

En nuestro camino había pasos malos, además de los ríos y quebradas: la cuesta de Bariro, la cuesta del Maíz, La Piedra; esta última era un paso por donde sólo podía pasar un burro. Era un trecho corto, pero peligroso.

Se pedía posada y ésta era concedida. Consistía en permitir que uno colgara su chinchorro entre dos árboles, cerca de la casa. Cada uno comía según fuera el bastimento que le habían preparado.

En las posadas de los arrieros solían encontrarse los que subían vacíos y los que bajaban cargados. A veces jugaban pequeñas sumas a los dados.

Por la noche cada arriero tenía bajo el chinchorro un tizón para encender el tabaco o el cachimbo que a menudo se le apagaba. Alguno rompía el silencio con un comentario fugaz. Si tenía éxito, seguían los cuentos de mujeres y hombres, temas preferidos en todas las edades, épocas y lugares.

Otros temas eran los “muertos”, la cacería, los gallos y las peleas entre los hombres. En los lances personales siempre la exageración subía las acciones del cuentero.

Por el camino de Socopo me llamó la atención la cantidad de tumbas que lo jalonaban. Cuando un arriero moría —y morían a menudo, al parecer—, nadie se ocupaba de enterrarlo, sino que se cubría el cadáver con piedras y madera a un lado del camino.

Algunos de estos muertos “hacían milagros” y tenían clientela. Les ponían velas y hasta les dejaban lochas en efectivo, pero como nunca falta gente confianzuda, el primero que veía dinero por allí lo tomaba en calidad de préstamo que nunca pagaba.

Los peones de la hacienda, por su parte, hablaban mal del “amo”. Me asombré cuando oí decir a uno:

—Un machetazo en la nuca es lo que le hace falta a ese hijo de la comesebo…

Los peones estaban endeudados y no podían abandonar el trabajo hasta que no pagaran la deuda, pero nunca la pagarían, tenían que huir. Sin embargo, eran largos los brazos del patrón.

—A don fulano se le “juyó” un peón y lo encontraron trabajando en otra hacienda —contaban—. Allí lo amarró el comisario y se lo entregó a su amo. Este lo arrebiató a la cola del caballo y picó espuelas. El peón trotó hasta que le alcanzaron las fuerzas, luego fue arrastrado. Cuando el amo vio que no resollaba, cortó la soga y siguió camino.

Eran muy contadas las personas que sabían leer por estos “retires”. En general, la gente se reía de los pocos que conocían las letras.

—¿Qué opina usted, que sabe leel..? —decían en tono zumbón, a otro que no conocía ni la o por lo redonda.

VENDEDOR DE PATILLAS

Valmore hizo un contrato para vender patillas de “Pozón Salado” en Dabajuro. Eran unas siete leguas de ida y vuelta. A veces vendíamos al por mayor, pero otras veces bajábamos nuestra dulce carga a la sombra de unos matapalos y luego salía yo por esas calles gritando:

—¡Patillas!

Era un trabajo duro. Las llevaba en una mochila, con el precio escrito sobre la corteza: Cada rayita, una locha.

Eran un fruto exquisito de la alta orilla del río. Rojas y dulces. Pero eran sólo para vender. Se me hacía la boca agua cuando mis clientes las partían delante de mí.

No sólo era un peón sin salario, sino que mi hermano, siguiendo la costumbre local, me azotaba cuando había motivo y cuando no lo había también. Una vez me lanzó sobre un tunero. Tuve fiebre y tuyido por unos días.

Mamá tuvo un altercado serio con mi hermano por esta agresión. Sin embargo, nuestro hermano mayor fue buen hijo cuando más lo necesitó mamá.

Era un joven amistoso con la gente de otras familias. Con sus hermanos fue duro. Era muy fuerte, en contraste conmigo que era débil. Esa razón bastaba para que, al contar mis fracasos, concluyera que no serviría para nada.

Era evidente que como peón no le daba a mi hermano ni por los tobillos. Además, yo era enfermizo y raquítico.

La abuela murió y mis dos hermanas mayores y Valmore ya eran independientes. Con mamá quedábamos Víctor, Goyita y yo.

Era necesario acelerar mi desarrollo.

*Capítulo II en nuestra siguiente publicacion.